現代のデザインにおいて、誰もが快適に利用できる「ユニバーサルデザイン」の重要性がますます高まっています。

私たちの日常生活で触れるあらゆる製品やサービスにおいて、多様なニーズに応えるデザインが求められる中、「ユニバーサルデザイン」はその中心的な役割を担ってきました。

また、2024年4月に「障害者差別解消法」の改正が施行されたことで、民間事業者では努力義務であった「合理的配慮の提供」が義務化されることになりました。

そういった背景から、「ウェブアクセシビリティ」という視点でも、ユニバーサルデザイン化は重要視されています。

※「ウェブアクセシビリティ」について、ご興味がある方はこちらの記事をご確認ください。

▼ウェブアクセシビリティに関する記事はこちら

ウェブアクセシビリティとは?対応すべき4つの理由

「ユニバーサルデザイン」とは、すべての人にとって使いやすく、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることを指します。

そんな「ユニバーサルデザイン」の一つの要素として使われているのが、「ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)」です。

※「ユニバーサルデザイン」について、ご興味がある方はこちらの記事をご確認ください。

▼ユニバーサルデザインに関する記事はこちら

デジタル時代に必要なユニバーサルデザインとは?具体例・カラーユニバーサルデザインのルール

本記事では、「ユニバーサルデザイン」の中でも「ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)」に焦点をあててご紹介します。

ユニバーサルデザインは多くの業種で関わるものですので、ぜひご覧ください。

※もしその他フォントも含めてフォントをご検討されたい場合には、種類ごとに与えられるイメージをご紹介しています以下の記事がおすすめです。

▼伝えたい目的や印象に応じて、フォントを使い分けたい方はこちらの記事をご覧ください。

コーポレートフォントの選び方とは?VI設計の重要性と選び方

◆目次

1.ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)とは?

ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)とは、誰でも読みやすく、視認性を高めるために設計されたフォントを指します。

近年、日本へ訪れる外国人観光客の増加や、高齢化が進む中で、パソコンやスマホだけでなく、印刷物や看板、標識などに表示される文字の見やすさがますます重要視されるようになってきました。

文字の視認性の高さは、情報を正確に伝えるための鍵となります。特に、高齢化が進む社会では、小さな文字が読みにくく感じる人が増えてくることが予想されています。

令和5年に総務省から発表された、「統計トピックスNo.138 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によると、2023年75 歳以上人口が初めて 2,000 万人を超えたと発表されています。今後も高齢化社会はますます進んでいくことでしょう。

こうした背景から、社会全体がより利便性の高いユニバーサルな社会を目指す必要があり、その結果、ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)の必要性が一段と高まってきています。

2.誰にでも読みやすいフォントが生まれた歴史を探る!

この章では、ユニバーサルデザインフォントが誕生したエピソードをご紹介します。

2-1.日本語のUDフォントが誕生したのは、「イワタUDフォント」?

現在では、様々なフォントメーカーで「ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)」が発売されていますが、最初にリリースしたといわれているのは、松下電器(現在のパナソニック株式会社)と、フォントメーカーの株式会社イワタで2006年に共同開発した「イワタUDフォント」といわれています。製品の中でより見やすくなるように開発されました。(※諸説あります。)

2-2.家電での表記文字としてスタート

イワタUDフォントの誕生は、2004年にさかのぼります。パナソニック製の電気機器へ記載する文字、特にリモコンなどの文字が見えにくいという欠点が見つかり、解消への検討から始まったといわれています。

一般的にどのような文字を見やすいと感じるのかその基準が定まっていないことがわかり、視力低下や弱視、白内障といった症状でも差が生じたり、形状が類似してまぎらわしい文字もあったりと、誤読されにくい文字の研究に入ったようです。

こうして、2006年に日本語UDフォント「イワタUDゴシック」が完成しました。

※参考情報:水野昭 総説『イワタUDフォントの開発経緯』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nig/53/3/53_180/_pdf

3.ユニバーサルデザインフォントのデザインの基準

UDフォントとして活用されているフォントは、どの部分が評価され「読みやすい」とされているのでしょうか。UDフォントは主に、①視認性、②可読性、③判読性の3つの観点から評価されています。それぞれの要素について以下にご紹介します。

※ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、株式会社モリサワのUDフォント(UD新ゴ)を、「お元気ですかはがき」や、「カレンダー」などの制作物で使用しておりまして、様々な方に配慮した制作物をお届けしております。以下に「UDフォント」を使用したホープンの制作事例の一部をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

▼「お元気ですかはがき」に関する記事はこちら

【日本の心を感じる文様シリーズ】日本の伝統文様 其の二 青海波(せいがいは)

▼「UDフォント」を活用した「カレンダー」に関する記事はこちら

会話が弾む!新年ご挨拶企画「UDフォント」と季のことばがつなぐ こころやさしく伝わるカレンダー

※「読みにくさの解消」だけでなく、「読み手への配慮」や「企業姿勢の可視化」としても、「UDフォント」は有効な選択肢の一つです。

3-1.視認性(Visibility)

視認性とは、文字がどれだけ見やすいかを指します。視認性が高いフォントは、遠くからでも、夜間などの暗い環境でも視認できるかというのも重要です。そのために、文字の大きさや太さ、文字と背景のコントラストなどが影響します。

視認性が高いフォントは、公共の標識や案内表示など、瞬時に情報を伝える必要がある場面で特に使用されています。

3-2.可読性(Legibility)

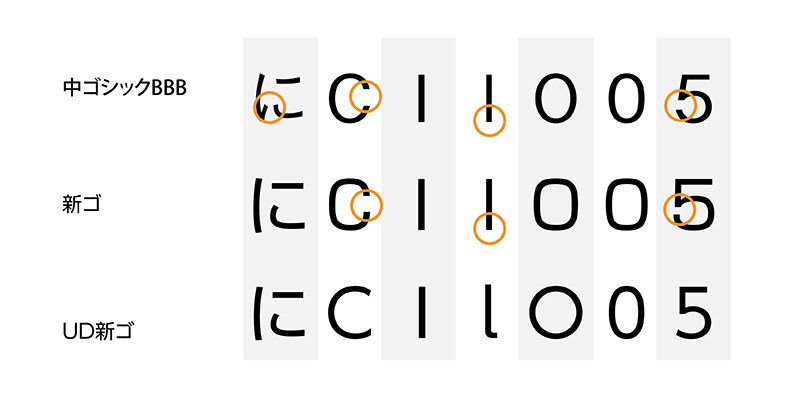

可読性とは、フォントがどれだけ読みやすいか、文字の形や構造が視覚的に明瞭であるかを指します。可読性が高いフォントは、文字が他の文字と混同されにくく、スムーズに読むことができるかが重要です。例えば、「l」(小文字のエル)と「1」(数字の1)、「O」(大文字のオー)と「0」(数字のゼロ)など、形が似ている文字同士が区別しやすいデザインになっているかが大切です。

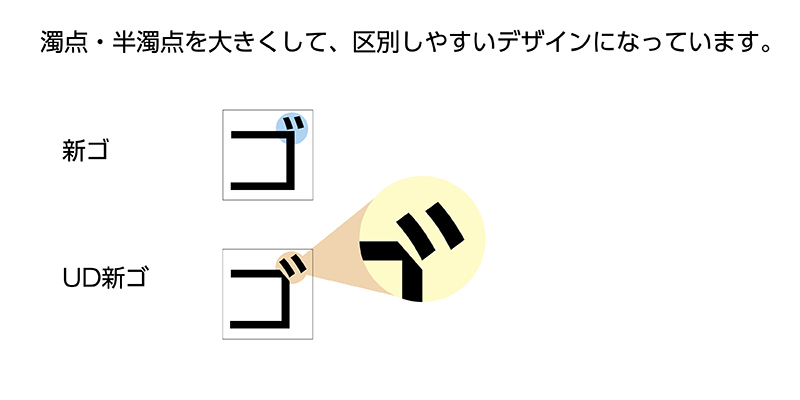

また可読性を上げるために濁点や半濁点を大きくし区別しやすくするなど、UDフォントは工夫されています。

可読性の高いフォントは老若男女、様々な方が視聴するテレビのニュース番組のテロップで使用されたり、長いテキストを読む際にも使用されています。

3-3.判読性(Readability)

判読性とは、文章全体がどれだけ理解しやすいかを指します。フォントそのものだけでなく、行間や文字間隔、テキストの配置なども含めた総合的な要素です。

判読性が高いフォントは、文章をスムーズに読んで理解できるかが大切です。

たとえば、UDフォントは、一般的なフォントよりも文字の空きを広く取っています。

例えば「S」、「3」、「6」と数字の場合、空きが狭いと「8」に見えることもありますし、「S」と「O」は潰れていると混同しやすいというデメリットがあります。

UDフォントの場合は、他のフォントと比べて、他の文字と混同することがないように空きを広めに設計しています。

4.UDフォントのメリット・デメリット

ここまでユニバーサルデザインフォント(UDフォント)の特長や背景について紹介してきましたが、実際に使用する際は「メリット」と「デメリット」の両面を理解しておくことが大切です。

ユニバーサルデザインを意識したフォントは、非常に優れた機能を持つ一方で、場面によっては最適ではない場合もありますため以下についても認識し適切に活用するようにしましょう。

4-1.UDフォントのメリット

-

視認性・可読性の向上

UDフォントは、文字の形状や字間に配慮した設計がなされており、誰にとっても読みやすいのが特長です。

特に高齢者や視覚に不安のある方にとっては、従来のフォントと比べて格段に読みやすくなっています。文字がはっきり見えることで、読むストレスを軽減し、情報の受け取りやすさが向上します。 -

誤読の防止

「3.ユニバーサルデザインフォントのデザインの基準」でもご紹介した通り、「S」と「8」、「3」と「6」など、形の似ている文字の判別がしやすいのも大きなメリットです。

情報の誤認や誤解を防ぎ、正確な情報伝達をサポートするため、案内表示やマニュアル、公共性の高い資料にも適しています。 -

ユニバーサルデザイン対応

読みやすさを追求したフォントであるため、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが情報にアクセスしやすくなります。行政文書や教育機関、医療現場など、多様な人々が利用する場面では特に有効です。

4-2.UDフォントのデメリット

一方で、UDフォントにもデメリット(弱点)もあります。使用する目的やデザインの方向性によっては、別のフォントを選んだ方が良いケースもありますので以下も知っておくのがおすすめです。

-

デザインの個性が制限される可能性

視認性・可読性を最優先にしている分、フォント自体の個性は控えめな印象になりがちともいえます。

もし、訴求されたいものが、ブランドイメージを強く打ち出したい場合や、世界観を重視したビジュアルの場合には、やや物足りなく感じることもあるでしょう。 -

スペースの制約が出やすい

読みやすさを保つために字間が広く設計されていることが多く、同じ情報量を詰め込むときにはスペースの制限を受けやすい傾向があります。 -

用途によっては不向きなケースも

アパレル、飲食、アート系など、第一印象や雰囲気を重視するものの場合には、UDフォントの整ったデザインが「無難」あるいは「堅い」と感じられることもあります。

視認性よりも印象づけを重視したいときは、その訴求されたいブランドで使用するメインとなるフォントを決めて、説明文など長い文章が続く場合に使用するフォントを「ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)」にするなど調整するのも一つの選択肢です。

UDフォントは「見やすさ」「伝わりやすさ」において非常に優れたフォントであり、用途によっては大きな力を発揮しますが、ブランドイメージを伝えたい、印象的なデザインに仕上げたい、といったニーズがある場合には、より表現力のあるフォントを選ぶことで、デザインの魅力がさらに高まる可能性もあります。

その際には、どんなイメージを与えたいのか、からフォントを選ぶのも選択肢です。

以下の記事では、「コーポレートフォント」を例に「VI設計」についてご紹介していますが、フォントが与える印象や、シーン別の選び方について、フォントの種類ごとに実例を交えながら詳しく紹介しています。

UDフォント以外に、その他フォントについて気になる方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

▼伝えたい目的や印象に応じて、フォントを使い分けたい方はこちらの記事がおすすめです。

コーポレートフォントの選び方とは?VI設計の重要性と選び方

5.まとめ

今回、ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

高齢化が進んでいることや、多くの方が海外から観光で日本に訪れる方も多い中で、誰にでも伝わる「文字」にこだわることもご検討いただければ幸いです。

ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、制作物をUDフォントで制作することも可能です。

その他にも様々な視点でより伝わるコンテンツが提供できるようご提案しております。

コミュニケーションに関する印刷物の制作や、動画制作などのコンテンツ制作は、ホープン(旧社名:プリントボーイ)にお任せください。

- デジタル時代に必要なユニバーサルデザインとは?具体例・カラーユニバーサルデザインのルール

- コーポレートフォントの選び方とは?VI設計の重要性と選び方

- ブランディングとは?概要とブランドを構成する要素を解説

- 事例も紹介!心に刺さる魅力的なキャッチコピーの特徴とは?

- 「カラーブランディング」とは?ブランドカラーが与える色の効果を解説!

- ウェブアクセシビリティとは?対応すべき4つの理由