日本では、消費者庁の「食品ロス削減関係参考資料(令和6年6月21日版)」によると、年間約523万トンの食品ロスが発生しており、これは国連世界食糧計画(WFP)の年間食料支援量約390万トンの約1.6倍に相当しています。

また、加工や流通段階で食用では使えなくなったものは食品ロスにはカウントされないため、実際にはさらに多くの資源が無駄になっていると考えられます。

江戸時代に目を向けると、カロリーベースで現代以上にお米の依存度が高く、現代以上に貴重な食糧でした。それでも運んだり加工したりしているうちに食用では使えないようなものも発生しましたが、捨てることなくノリの原料や紙の原料として有効活用されていました。

このように、江戸時代には限られた資源を大切に使い、できるだけ無駄を出さないという意識が強く、現代でいう「循環型社会」が当たり前のように実現されていました。こうした背景もあり食用としては使えない資源を少しでも有効に活用することは、資源循環や脱炭素社会の実現という観点からも重要な取り組みです。

今回ご紹介する「kome-kami(コメカミ)」は、お米の加工や流通段階で食用では使えなくなった未利用資源を、無駄なく資源を活かすという視点で作られています。江戸時代から伝わる伝統技術とサステナビリティを融合させた「kome-kami(コメカミ)」は、日本古来のもったいない精神を広く知ってもらい、循環型社会実現への後押しになるのではないでしょうか。

弊社では、お客様へご要望に合わせてご提案させていただいておりますが、「ZERO CO2 PAPER(ゼロCO2ペーパー)」の記事がご好評をいただいたため、今回は「kome-kami(コメカミ)」について、株式会社ペーパル矢田様へインタビューさせていただきましたので、ぜひご覧ください。

<インタビュー> 株式会社ぺーパル:矢田 和也 氏

株式会社ぺーパル:矢田 和也 氏

株式会社ペーパルの取締役として、新商品開発を手掛けていらっしゃいます。

株式会社ペーパルは、1890年創業の奈良県に本社を置く老舗企業で、130年以上にわたり紙の卸販売や新素材開発に取り組んでいます。

様々な素材を使った環境に配慮した紙の開発を行っております。例)食べられなくなったお米を活用した「kome-kami(コメカミ)」など

株式会社ホープン:佐野

株式会社ホープンのコンテンツ企画制作・マーケティング部門を統括。

株式会社ホープン(旧社名:株式会社プリントボーイ)は創業50年以上、教育関連企業を中心としたコンテンツ制作・BPOサービスを行っており、現在はお客様のブランディング、販促物制作において環境配慮型への転換をご支援しています。

◆目次

-

- kome-kami(コメカミ)とは?

- kome-kami(コメカミ)についてのインタビュー

- フードロスペーパーの開発はどのようにして始まりましたか?

- kome-kami(コメカミ)は、どんなプロセスで取り組まれましたか?

- クラウドファンディングをご活用された感想をお伺いできますか?

- kome-kami(コメカミ)のプロジェクト開始当初から今までの間の変化があった点を教えてください

- kome-kami(コメカミ)のナチュラル色は、最初に発売されたものと何か仕様は変わりましたか?

- kome-kami(コメカミ)の開発を通じて、環境負荷の低減や社会的な意義が生まれているのか、詳しくお伺いできますか?

- kome-kami(コメカミ)を利用したお客様の、特に印象に残っている反応やエピソードがあれば教えてください

- kome-kami(コメカミ)のような紙は世界的に見ても珍しいのでしょうか?

- ペーパル様の何か原動力になっていることがあれば教えていただけますか?

- まとめ

1.kome-kami(コメカミ)とは?

「kome-kami(コメカミ)」は、食用に適さなくなったお米とFSC認証パルプを組み合わせて作られた紙素材で、お米の力を活かして化学薬品の使用を削減し、環境負荷の低減やCO2の削減に貢献しています。また、売上の一部をフードバンクに寄付することで、食品ロスの削減や困っている方々の支援にも取り組んでいます。

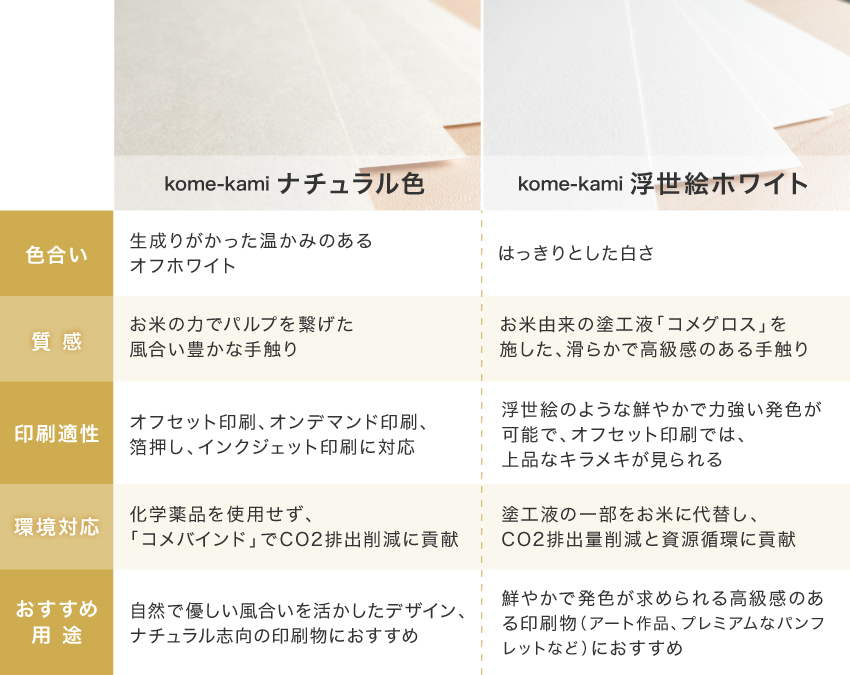

「kome-kami(コメカミ)」には「ナチュラル色」と「浮世絵ホワイト」の2種類があり、それぞれ以下の特徴の違いがあります。

ホープンではお客様の制作物の用途や、期待する効果にあわせて「kome-kami(コメカミ)」をはじめ、様々な環境配慮紙をご提案しています。

2.「kome-kami(コメカミ)」についてのインタビュー

佐野:本日はお忙しい中お時間を頂きありがとうございました。前回お伺いいたしました、「ZERO CO2 PAPER(ゼロCO2ペーパー)」の記事ですが、多くの反響をいただき、皆様のサステナビリティへの関心の高さが伺えました。今回は、私も個人的に大好きな紙で、お客様からもリピートいただくことが多い、「kome-kami(コメカミ)」についてお伺いできればと思います!それでは、早速ですが

佐野:ペーパル様では、様々なフードロス問題を解決に貢献するフードロスペーパーを開発されています。どのようにして始まったのか教えてください!

矢田氏:フードロスペーパーの取り組みは、フードロス問題に取り組む滋賀大学の准教授との会話がきっかけで始まりました。その方は、企業などから賞味期限が切れる前の食品を集めてきて、その食品を必要とされる方に配る活動をするフードバンクという団体の顧問をされていました。その方から日本全体で、毎日お茶碗一杯分の食品が国民一人当たり捨てられている計算になるほどの食品ロスが発生していることや、工場で廃棄される食材などもたくさんあるという話を聞きました。

一方で、子供の貧困率もずっと高止まりしていて、このギャップを、経済を回す形でなんとかしたいと思って、紙で何かできないか考えてみたんです。

フードバンクは全国各地にあり、食料を必要とする人々に届ける活動を行っていますが、非営利のため運営が厳しい団体も多く存在しているようでした。この状況を経済活動として持続可能な形にできないかと考えた際に、紙の製造に関わっていたことから「未利用資源の活用」に着目しました。

調査を進めると、江戸時代にはお米が紙の原料としても使われていたことが判明しました。実際に、加工や流通段階で食用としては使えなくなってしまう資源もあることがわかり、それを有効活用できないかと考え、フードロスペーパーの開発を決意しました!同時に、未利用資源から価値を生み、その一部をフードバンクさんに寄付することで、食べられる食品が必要な方にめぐることを後押しする仕組みも作りました。

佐野:ありがとうございます、まさに“想い”から始まったプロジェクトなのですね。社会課題に対する一人の疑問が、ものづくりの現場と結びついて、新しい価値を生み出していく—その過程がとても印象的です。特に、江戸時代にお米が紙として使われていたという歴史に着目し、それを現代の技術と融合させている点に、ペーパル様が伝統と革新のバランスをとっていらっしゃるのだなと感じました。続いてのご質問ですが、

佐野:廃棄されるお米を活用して紙をつくることはこれまでにないことであり、多くの方の協力が必要だったかと思いますが、実際にはどんなプロセスで取り組まれたのでしょうか。

矢田氏:お米を紙に活用する研究を始めた当初、量産体制の構築に大変苦労しました。江戸時代のような手漉き(てすき)製法であれば比較的容易ですが、現代において広く普及させるためには、品質とコストの両面を考慮した量産体制が不可欠です。具体的には、100メートル規模の抄紙機(しょうしき)で効率的に製造できる必要がありました。

最初の製品を市場に投入するまで、試行錯誤を繰り返しながら1年以上の歳月を費やしました。その後も研究を継続し、4年以上の月日を経て、薬品の代替や紙の機能性を向上させる応用技術を確立することができました。

佐野:ありがとうございます。実際に現場へ足を運び、一つひとつ丁寧に声をかけながら進められたという姿勢に、とても強い情熱を感じました。「想い」を形にしていく過程は、決してスムーズな道ばかりではなかったと思いますが、地道な対話と信頼の積み重ねがあって、「kome-kami(コメカミ)」という形に結び付いたのですね。

佐野:こちらのプロジェクトは、クラウドファンディングもご活用されたと伺いましたが、ご活用されてのご感想をお伺いできますでしょうか?

矢田氏:このプロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake(マクアケ)」で資金を集めて実施しました。こちらは、おかげ様で多くの方に共感いただき、支援を受けることができました。社内でもプロジェクトとして正式に取り組むことが決まり、実現に向けて進んでいきましたね。

佐野:「kome-kami(コメカミ)」がリリースされてから時間が経ちましたが、プロジェクト開始当初から今までの間に、何か変化があった点について教えていただけますか?

矢田氏:「kome-kami(コメカミ)」のリリース当初と比較すると、環境を意識するお客様が増え、利用者も増加しました。また、「kome-kami(コメカミ)」自体にも変化がありまして、お米の可能性がさらに広がりました。

例えば、リリース当初にはなかった、パルプをつなぐために接着剤を使わず、お米を代替材料として利用する試みが進められています。

昨年3月にリリースしました、「kome-kami 浮世絵ホワイト」の開発には、4年の歳月がかかりましたが、お米の表面に塗布する技術を確立することに成功しました。この技術は、江戸時代に浮世絵の発色を良くするために、お米が使われていたことからヒントを得て、これを現代に応用する形で実現しました。

「kome-kami(コメカミ)」を通じて、資源を有効利用するだけではなく、機能性も付けられるようになりまして、薬品を使わないで、「コメバインド」というCO2の削減にも繋げるという副産物につながったことはよかったですね。今後も、ラインナップを進化していきたいなと思っています。

佐野:そうだったのですね!「Kome-kami(コメカミ)」はリリースしてからも、研究を通じて進化し続けているのですね!それも、日本の伝統的な技術をよみがえらせて新しいものを創るという流れも長期的な意味でのサステナビリティなのではないかと感じました。とてもワクワクします。

佐野:kome-kami(コメカミ)のナチュラル色は、最初に発売されたものと何か仕様は変わったのでしょうか?

矢田氏:「kome-kami(コメカミ)」のナチュラル色は、紙の品質は基本的に変わりありませんが、「kome-kami(コメカミ)」の研究結果を踏まえて、接着剤として使用していた糊を米由来のものに変更し、環境に配慮しつつ、より自然な仕上がりになるように改良いたしました。

佐野:まさに、“より自然な仕上がり”を追求する中で、環境への配慮がさらに深まっていったのですね。接着剤を米由来にするという改良ひとつを取っても、素材の選定におけるこだわりが感じられましたが、そのような改良がどのように環境全体へ良い影響をもたらしているのか、とても気になります。そこで改めて、

佐野:「kome-kami(コメカミ)」の開発を通じてどのような環境負荷の低減や社会的な意義が生まれているのか、詳しくお伺いできますか?

矢田氏:資源の有効活用に加え、薬品の使用を減らすことでCO2削減にも貢献しています。過去の日本では資源を最大限に活用する持続可能な社会が当たり前に存在していたんですよね。特に江戸時代には、薬品を使わずに紙の発色を良くするためにお米が活用されていて、現代よりも環境に配慮した方法が取られていました。

現在は、技術の進歩により多くのもので薬品などが使用されていますが、江戸時代は、ちゃんと資源を有効活用していたんですよね。江戸時代の方が、SDGsが進んでいた循環型社会だったと思うので、江戸時代のように自然由来の素材を活かした方法も、SDGsの観点からも理にかなっていることを広めていきたいと考えています。

佐野:お話を伺っていると、「kome-kami(コメカミ)」は、まさに現代の技術と伝統的な知恵が融合した、循環型社会の象徴のような存在だと感じます。そうした背景や想いが込められた紙だからこそ、実際に手に取った方々がどのように感じられたのか、反応も気になります。

佐野:「kome-kami(コメカミ)」を使われたお客様から、特に印象に残っている反応や、嬉しかったエピソードがあれば、ぜひお聞かせいただけますか?

佐野:制作側の想いが伝わるのはうれしいですよね。

佐野:「kome-kami(コメカミ)」は、日本の廃棄素材を活用した機能性を持たせた紙ですが、こういった紙は世界的に見ても珍しいのでしょうか?

矢田氏:ヨーロッパではジャガイモを使った環境配慮紙があると聞いたことはありますが、表面に塗ったような紙は、その紙と「kome-kami(コメカミ)」くらいしか思いつきません。日本独自の廃棄素材を活用した紙は海外にはほとんどないので、日本独自のものとして海外にも広げる価値はあると思っています。大阪で行われたG7サミットや万博でもご活用いただけましたし、日本の伝統やサステナブルな取り組みを世界に発信する上で、とてもマッチすると思いますので、より多くの方に知っていただきたいです。佐野:ジャガイモですか!ちょっとどんな紙なのか、気になりますね。また、「kome-kami(コメカミ)」はそういった意味では業界をリードするフードロスペーパーであり、ペーパル様の取り組みによって意識が変わっていっていることを感じます。

佐野:ペーパル様は、歴史が長くて昔から紙作りに取り組んでいらっしゃいますが、新しいことにも着手されている印象です。何か原動力になっていることがあれば教えていただけますでしょうか?

矢田氏:元々、『企業文化として新しいものを取り入れていかないと風土や伝統は守れない』と思って柔軟に変えてきた会社です。そういう素地があった中で、社会貢献やSDGsにマッチするような商品作りや取り組みをやっていかないといけないって思って、チャレンジしてきたところがあるのかなと思っています。

佐野:教えていただきありがとうございます。やはり長く続いている理由としては、新しいことに挑戦し続けていこうという風土があることに加えて、世の中の流れや状況に合わせて新しいことに取り組んでいこうという、皆さんの意識が高まったことで、今につながっているということですね。

本日は色々お伺いさせていただきありがとうございました。

3.まとめ

現在、お米に関するニュースなどが話題となっており、今回は食用としては使えないお米をアップサイクルで生まれ変わらせているペーパル様にお話をお聞きしました。今回ご紹介いたしました「kome-kami(コメカミ)」は、フードロスという社会課題に真正面から向き合い、未利用資源に新たな価値を与えることで、伝統技術と現代のサステナビリティを結びつけた環境配慮紙として、SDGsの取り組みの一つとしても始めやすいお取り組みなのではないでしょうか。

また、インタビューの中でお話がありました、ペーパル様の「資源を無駄にしないものづくり」への想いと、社会の声に耳を傾けながら新しい商品を生み出し形にしていく姿勢は、循環型社会に向けた取り組みにあたり、自分事にするためのきっかけにもなるのではと思います。ぜひ記事を読んでいただいた方にも、身近な行動から意識してお取り組みをされるきっかけにもなりましたら嬉しいです。

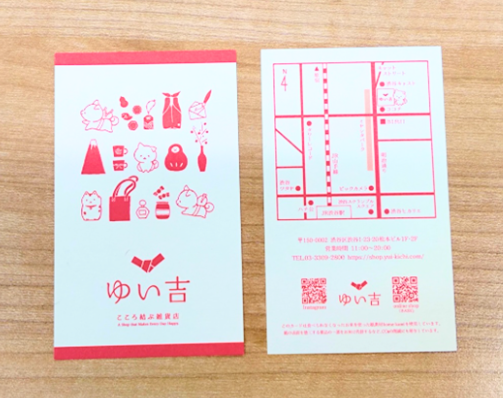

ホープンでも、様々な環境配慮紙を活用したご提案をさせていただいておりますが、「Kome-kami(コメカミ)」は名刺やゆい吉のショップカードなどで、ホープンでも「ブランディングペーパー」として活用しています。

一口に紙といっても多種多様ですが、「kome-kami(コメカミ)」のような伝統とサステナビリティが融合された素材を使用することで、ストーリーが企業の姿勢と符合し、企業のブランディングを確立することにもつながるのではと思います。

ホープンでは、こうした「想い」がこめられた「kome-kami(コメカミ)」をはじめとしたさまざまな環境配慮紙を、お客様の目的・実現したい姿にあわせてご提案しています。お客様のを幅広くご提案可能でございますので、コンテンツ制作に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

▼この記事を読んだ方は、こちらの記事も読んでいます。

- フードロス(食品ロス)をなくす挑戦!食べられなくなったお米が紙に生まれ変わる、「kome-kami(コメカミ)」

- 捨てられていた人参(ニンジン)の皮を活用したアップサイクル用紙「vegi-kami にんじん」

- SDGs(エスディージーズ)の取り組みは必要?|企業にもたらすメリットを解説!

- クラフトビール(Craft Beer)を味わい尽くす「クラフトビールカード」

- 紙の卸・卸問屋は株式会社ペーパル

- 【公式】kome-kami 商品ページ | 株式会社ぺーパル